在宅避難ガイド(水害版)多言語・音声読み上げ

こちらのページでは、令和6年4月に発効した「在宅避難ガイド(水害版)」を閲覧することができます、画面に表示される多言語バーから言語を選んでお読みください。

また、音声での読み上げにも対応しております。

在宅避難ガイド(水害版)

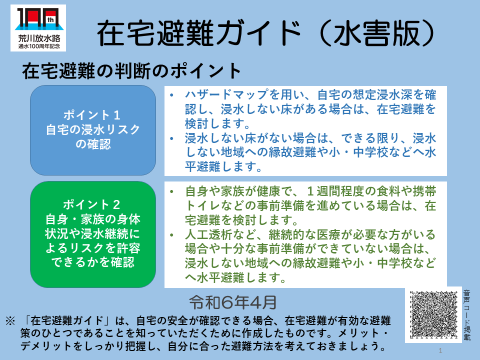

在宅避難の判断のポイント

「在宅避難ガイド」は、自宅の安全が確認できる場合、在宅避難が有効な避難策のひとつであることを知っていただくために作成したものです。

メリット・デメリットをしっかり把握し、自分に合った避難方法を考えておきましょう。

ポイント1 自宅の浸水リスクの確認

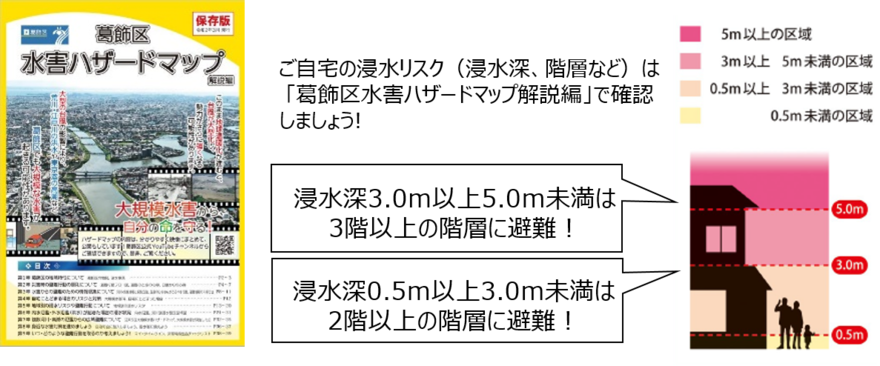

- ハザードマップを用い、自宅の想定浸水深を確認し、浸水しない床がある場合は、在宅避難を検討します。

- 浸水しない床がない場合は、できる限り、浸水しない地域への縁故避難や小・中学校などへ水平避難します。

ポイント2 自身・家族の身体状況や浸水継続によるリスクを許容できるかを確認

- 自身や家族が健康で、1週間程度の食料や携帯トイレなどの事前準備を進めている場合は、在宅避難を検討します。

- 人工透析など、継続的な医療が必要な方がいる場合や十分な事前準備ができていない場合は、浸水しない地域への縁故避難や小・中学校などへ水平避難します。

葛飾区の水害リスクについては、こちらのページから確認ができます。

葛飾区の被害想定・避難方法のポイント

- 治水対策の進展により、昭和22年のカスリーン台風以降、河川の氾濫による水害は発生していません。

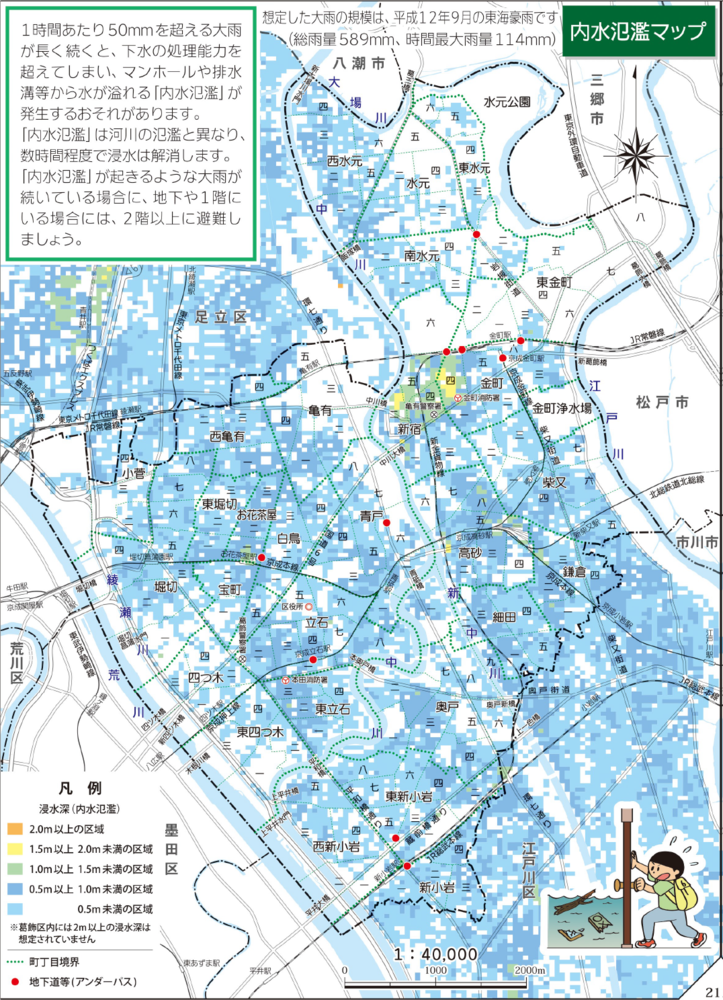

- 下水道の概成整備が完了した平成7年以降、面的な内水氾濫は発生していません(新小岩などで局部的な内水氾濫は発生しています)。

- 一方、地球温暖化の進展に伴う台風の大型化などにより、水害の頻発化・激甚化が進んでおり、万が一を想定した事前準備が必要となります。

- 内水氾濫のおそれがある場合は、近隣の高い建物や自宅の上階へ移動することが原則となります(線状降水帯が発生した場合、本区全域で内水氾濫が発生することが考えられます)。

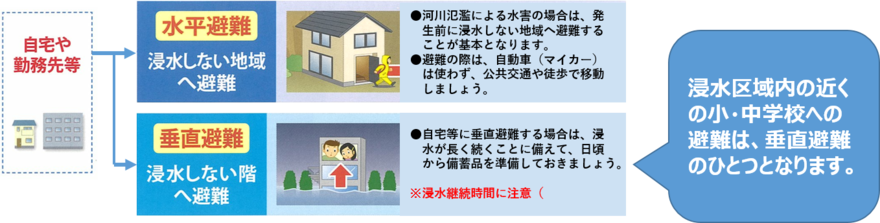

- 1つの河川が氾濫するおそれがある場合は、浸水しない地域への水平避難が原則となります。なお、健康で備蓄などの十分な事前準備をしている方は、垂直避難も可能となります。

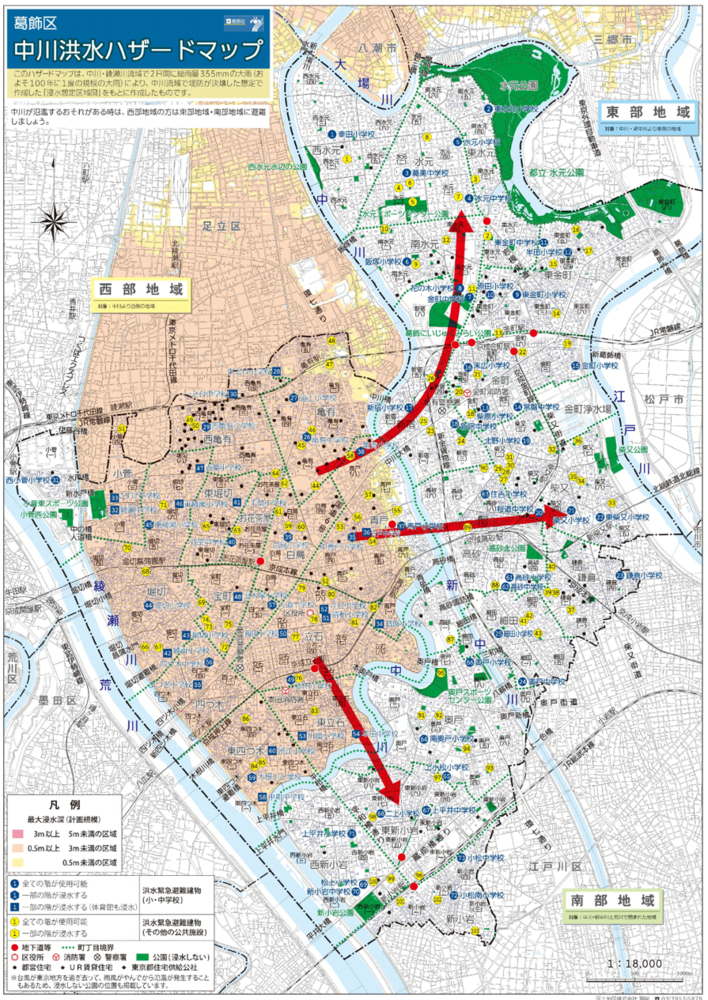

これまでの本区の水害は、中川に起因するものが特に多く発生しています。また、令和元年台風19号など、避難情報の発信も中川の水位情報に連動して発信しています。

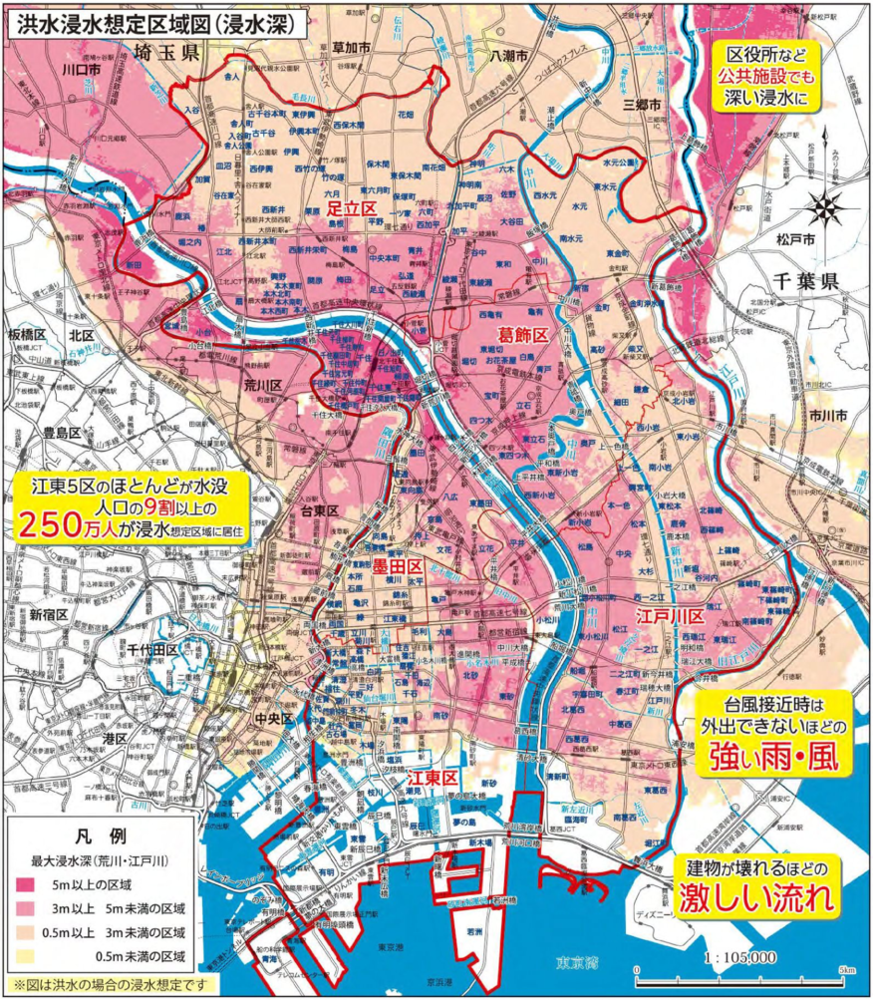

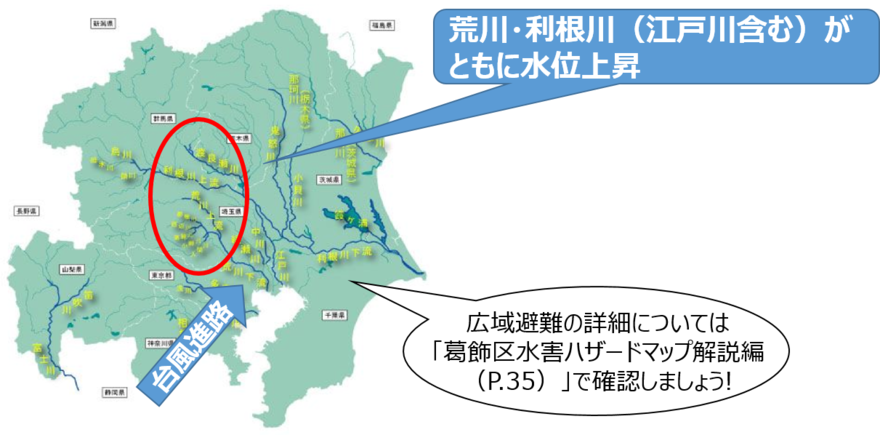

- 高潮や複数河川の氾濫のおそれがある場合は、浸水しない地域への広域避難が原則となります。特に人工透析など、継続的な医療行為が必要な方は、必ず浸水しない地域への避難をお願いします。

第1章 概要編

1.在宅避難とは

避難情報が発令されたら、近隣の小・中学校に行く!

・・・そう思っていませんか?

水害時の避難には、大きくは「水平避難」と「垂直避難」の2つに分類され、垂直避難の中に、自宅に留まり、浸水しない階に避難する「在宅避難」があります。

特に、浸水継続時間の短い、内水氾濫などが想定される場合の避難方法として、「在宅避難」は有効になります。在宅避難には、様々なメリットがあります。

2.在宅避難のメリット・デメリット

- 住み慣れた自宅で過ごす方が安心感がある

- 避難時の備蓄を持ち出す手間がない

- 限られた持ち出し品よりも多くの備蓄品を使える

- 避難者数同士のトラブルなどがないため、ストレスが少ない

- プライバシーが守られるため、犯罪被害に合う可能性も低い

- 風邪などの病気に感染する可能性が低い

- 避難所での共同生活に比べルールがない

- ペットの心配も少ない

ただし、浸水継続時間が長くなると、持病の悪化などの様々なリスクがあるほか、ライフラインが途絶する可能性があるなどのデメリットもあります。

「6.在宅避難する場合のリスク」を参照し、在宅避難するか?浸水しない区域への水平避難するか?を選択してください。

それでは、葛飾区で想定されている災害を知り、自宅での「在宅避難」ができないか事前に考えてみましょう。

3.葛飾区で想定されている災害

葛飾区での水害は、以下のとおり3パターン考えられます。

(1) 内水氾濫のおそれのある場合

(2) 1つの河川が氾濫するおそれのある場合

(3) 高潮や複数河川の氾濫のおそれがある場合

この後の「7.避難行動パターン」において、詳しく解説します。

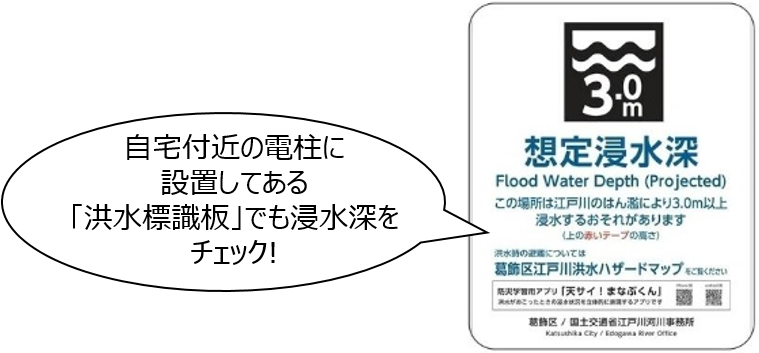

ご自宅の浸水リスク(浸水深、階層など)は、「葛飾区水害ハザードマップ解説編」で確認しましょう!

第2章 準備編

4.在宅避難時の備蓄品

在宅避難に備え、水や食料の他に、医療・衛生用品や衣類・生活用品なども備蓄しておきましょう。

備蓄品は「最低3日分」、「できれば7日分」を備蓄しましょう!

- 水・食料

飲料水(3リットル/日×人数分)、非常食(できればアレルギー対応食品) - 道具類

LEDライト(できればヘッドライト) 、ゴミ袋、発電機、モバイルバッテリー、笛 - 医療・衛生用品

常備薬・お薬手帳、簡易トイレ、除菌シート・せっけん、生理用品、卓上コンロ・カセットボンベ、使い捨てビニール袋 - 衣類・生活用品

防寒着、下着、ウエットティッシュ、タオル、歯磨きセット、厚手の靴下・靴 - 乳幼児用

乳幼児用液体ミルク・粉ミルク、哺乳瓶・紙コップ(できれば使い捨て)、親子健康手帳(母子健康手帳)、ベビーフード、おむつ・おしりふき

ローリングストック

日常的に使用できるストック食材(カップ麺やレトルト食品、缶詰など)を多めに購入し、古いものから使い、使った分を補充する方法

備蓄品を使用した防災レシピについては、以下のサイトからご確認いただけます。

エネルギーの確保について

在宅避難生活を少しでも快適にするため、エネルギーの確保について、考えてみましょう。

- 蓄電池などを備えることで、継続的にスマホやラジオなどで情報収集が可能となります。

- カセットコンロなどを活用することで、美味しく温かいご飯を災害時にも食べることができます。

日頃から、鍋料理などでカセットコンロを活用することや、スマホの充電に蓄電池を使用するなど、普段使いできるよう工夫しましょう。

簡易トイレ(凝固剤やビニール)の備蓄について

在宅避難に備え、水や食料の他に、医療・衛生用品や衣類・生活用品なども備蓄しておきましょう。

※浸水時は、下水道が使用できません。特に集合住宅では、下の階への水漏れなど、二次被害が懸念されます。

特に、トイレの水が流せなくなる場合に備えて、凝固剤やビニールを備蓄しておく必要があります。(目安:7回×人数×7日)

自宅の便器にビニール袋を被せて、消臭・凝固剤を入れるだけで簡単に使用できます。簡易トイレは、インターネットやホームセンター等で購入できます。凝固剤で固めた排泄物は、一般廃棄物として扱われます。ごみ回収の再開まで、自宅でビニール袋などに入れて保管しましょう。

※トイレが損傷した場合は、「バケツ」や「段ボール」などで、代用できます。

5.在宅避難に向けた安全点検

在宅避難する場合は自宅の安全点検をする必要がありますので、以下の項目を確認したうえで在宅避難しましょう。

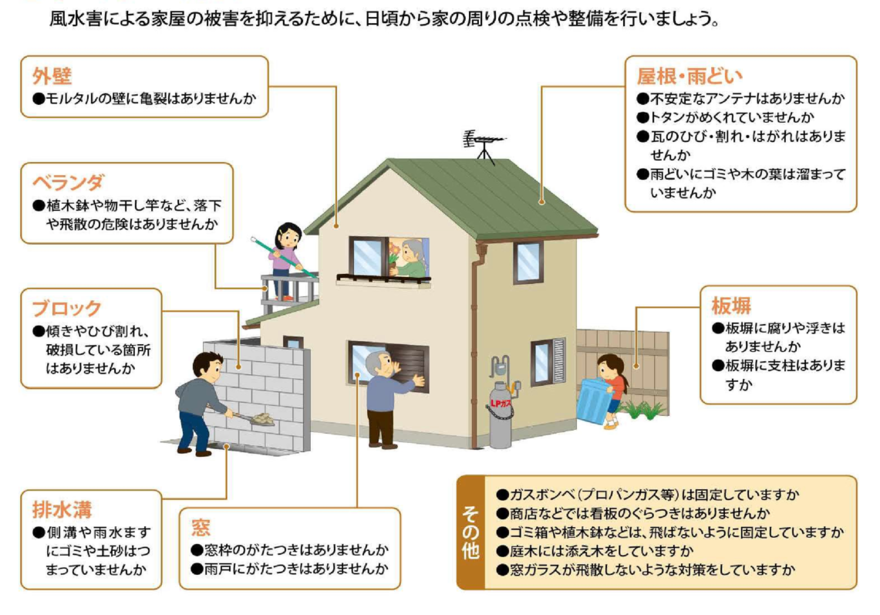

風水害による家屋の被害を抑えるために、日頃から家の周りの点検や整備を行いましょう。

- 外壁

モルタルの壁に亀裂はありませんか - ベランダ

植木鉢や物干し竿など、落下や飛散の危険はありませんか - ブロック

傾きやひび割れ、破損している箇所はありませんか - 屋根・雨どい

不安定なアンテナはありませんか

トタンがめくれていませんか

瓦のヒビ・割れ・はがれはありませんか

雨どいにゴミや木の葉は溜まっていませんか - 板塀

板塀に腐りや浮きはありませんか

板塀に支柱はありますか - 排水溝

側溝や雨水ますにゴミや土砂は詰まっていませんか - 窓

窓枠のがたつきはありませんか

雨戸にがたつきはありませんか - その他

ガスボンベ(プロパンガス等)は固定していますか

商店などでは看板のぐらつきはありませんか

ゴミ箱や植木鉢などは、飛ばないように固定していますか

庭木には添え木をしていますか

窓ガラスが飛散しないような対策をしていますか

在宅避難する場合のリスクを確認しましょう。

第3章 判断・行動編

6.在宅避難する場合のリスク

地震時に比べて、水害時の在宅避難は備蓄などの事前準備がより重要となります。

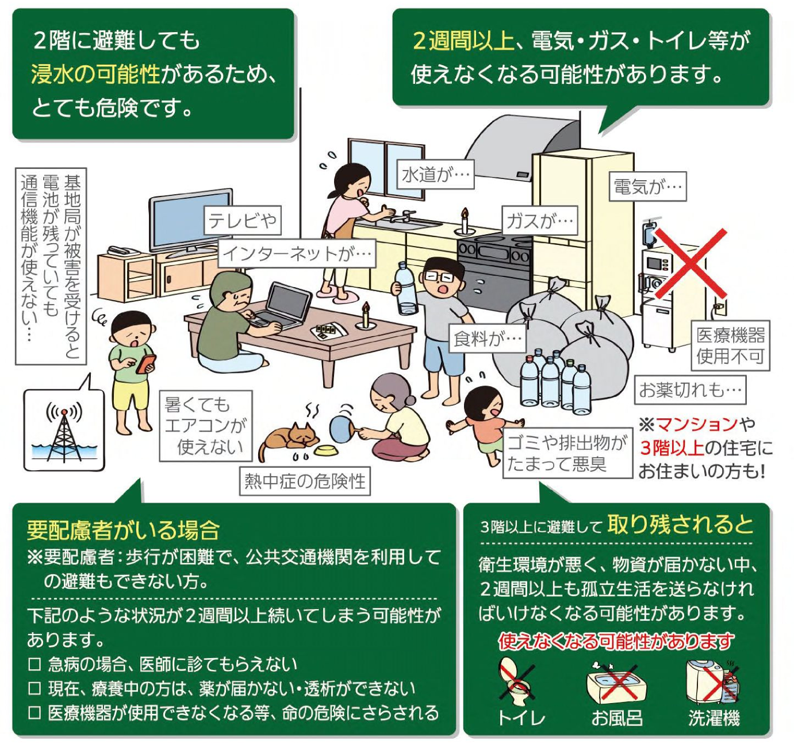

- 大雨の降っている流域や雨量、お住まいの地域などの違いで、浸水深や浸水継続時間が異なりますので、場所によっては2階に避難しても、浸水の可能性があるため危険です。

- 2週間以上、電気・ガス・トイレ等が使えなくなる可能性がありますので、食料以外の蓄電池や携帯トイレなどの備蓄を忘れずに。

- 要配慮者がいる場合、いつも通院している病院も浸水し、医療行為が受けられなくなる可能性があります。特に透析など、継続的な医療が必要な方は、浸水しない地域への水平避難が必要となります。

※要配慮者とは歩行が困難で、公共交通機関を利用しての避難ができない方 - 急病の場合、医師に診てもらえない場合や現在、療養中の方は薬が届かない・透析ができない場合、医療機器が使用できなくなる等、命の危険にさらされる場合が2週間以上継続する可能性があります。

- 3階以上に避難して取り残されると、衛生環境が悪く、物資が届かない中、2週間以上も孤立生活を送らなければならなくなる可能性があります。また、トイレやお風呂、洗濯機が使えなくなる可能性があります。

これらのリスクなどを考え合わせて、事前にどの程度の浸水継続時間であれば、在宅避難が可能か考えておきましょう。

7.避難行動パターン及び・フロー

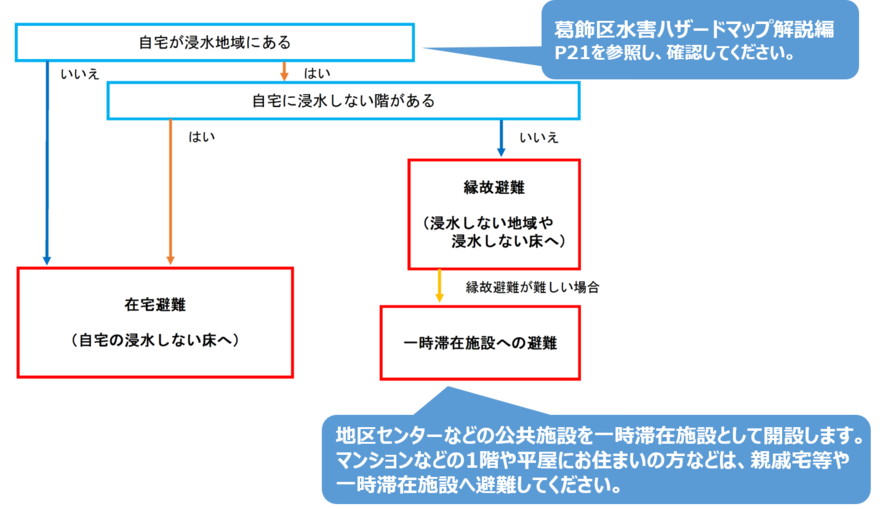

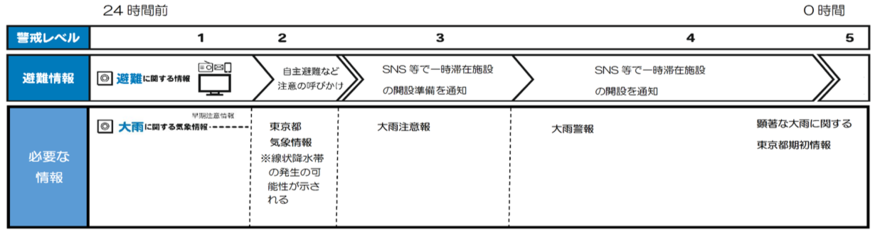

パターン1:内水氾濫のおそれのある場合

イメージ:令和5年6月2日台風2号に伴う前線の活発化による大雨のような状況で東京都において、線状降水帯が発生した場合

この場合、多くの方が在宅避難できます。ただし、平屋やマンションなどの1階にお住まいの方は、お近くの地区センターなどの一時滞在施設に水平避難をお願いします。

特に、気象庁から東京地方に「顕著な大雨に関する気象情報(線状降水帯の発生をお知らせする情報)」が発表された場合は、命を守る行動をお願いします。

- 自宅が浸水地域にない場合は、在宅避難(自宅の浸水しない床へ)が可能です。

- 自宅が浸水地域にあるが、自宅に浸水しない階がある場合も在宅避難が可能です。

- 自宅が浸水地域にあり、自宅に浸水しない階がない場合、浸水しない地域や床のある家屋へ縁故避難を行ってください。

- さらに、縁故避難が難しい場合は、一時滞在施設への避難をしてください。

地区センターなどの公共施設を一時滞在施設として開設します。マンションなどの1階や平屋にお住まいの方などは、親戚宅等や一時滞在施設へ避難してください。

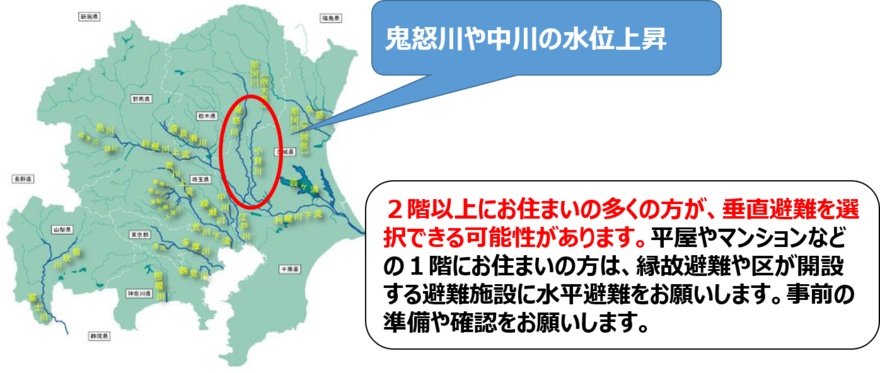

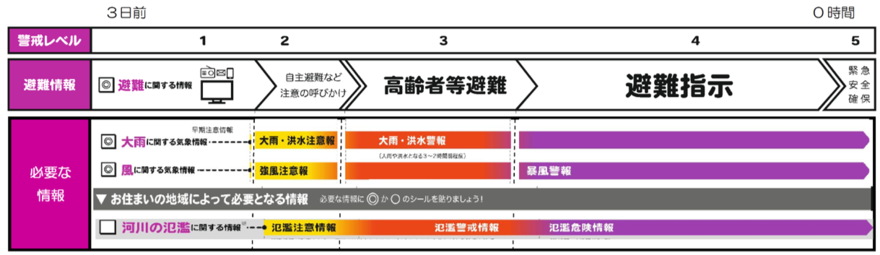

パターン2:1つの河川が氾濫するおそれのある場合

イメージ:平成27年関東・東北豪雨(鬼怒川決壊)や平成29年台風21号など、直撃はしないが中川流域に2日間積算流域平均雨量が300~400mm程度想定される場合

本区における河川氾濫による水害は、昔から中川を起因としたものが多く発生していました。

近年、避難指示などを発令した台風19号(令和元年10月)や台風21号(平成29年10月)においても、中川の上流部の水位上昇により、埼玉県内での氾濫が懸念されました。

2階以上にお住まいの多くの方が、垂直避難を選択できる可能性があります。平屋やマンションなどの1階にお住まいの方は、縁故避難や区が開設する避難施設に水平避難をお願いします。事前の準備や確認をお願いします。

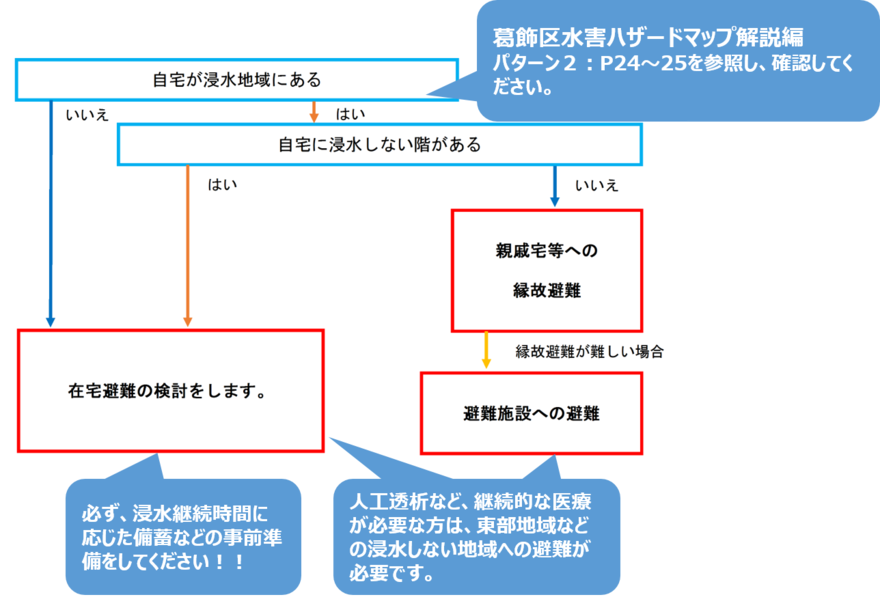

- 自宅が浸水地域にない場合は、在宅避難(自宅の浸水しない床へ)が可能です。

- 自宅が浸水地域にあるが、自宅に浸水しない階がある場合も在宅避難が可能です。

ただし、必ず浸水継続時間に応じた備蓄などの事前準備をしてください! - 自宅が浸水地域にあり、自宅に浸水しない階がない場合、浸水しない地域や床のある場所へ縁故避難を行ってください。

- さらに、縁故避難が難しい場合は、一時滞在施設への避難をしてください。

地区センターなどの公共施設を一時滞在施設として開設します。マンションなどの1階や平屋にお住まいの方などは、親戚宅等や一時滞在施設へ避難してください。

※ただし、人工透析など、継続的な医療が必要な方は、東部地域などの浸水しない地域への避難が必要です。

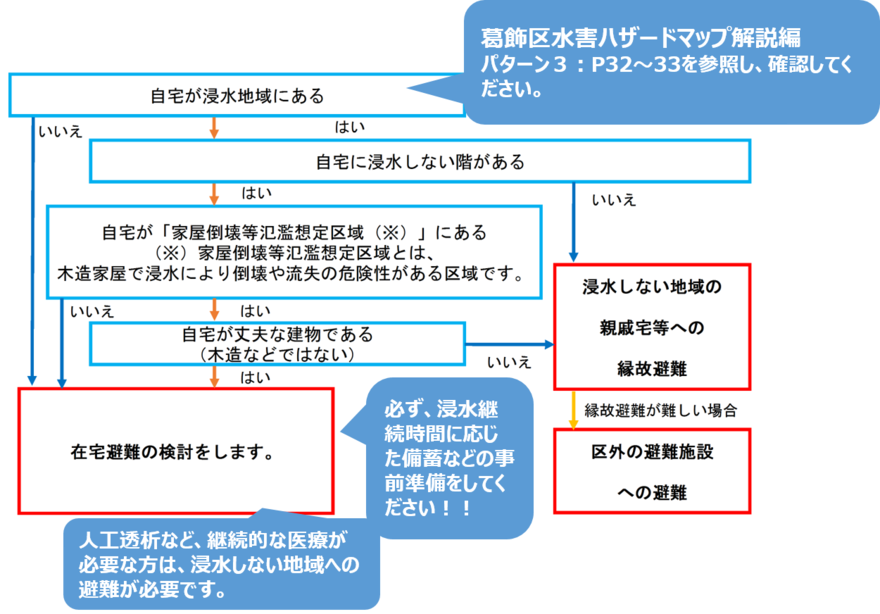

パターン3:高潮や複数河川の氾濫のおそれがある場合

イメージ

- 高潮:これまでに経験したことのない930hpa以下の台風が東京地方に上陸(参考:令和元年東日本台風960hpa)

- 超過洪水:令和元年東日本台風(446mm)時の流域雨量をさらに500~600mm程度に引き伸ばしたもの

特に、ニュースなどで、江東5区が「広域避難」の「共同検討を開始した」 というキーワードが発せられた場合は、避難の準備をお願いします。

浸水継続時間が長い地域にお住まいの方は、「広域避難」が原則となります。特に、家屋倒壊等氾濫想定区域にお住まいの方や透析など継続的な医療が必要な方は、広域避難が必須となります。

- 自宅が浸水地域にない場合は、在宅避難の検討をします。

- 自宅が浸水地域にありつつも、自宅に浸水しない階があり、木造家屋で浸水により倒壊や流失の危険性のある家屋倒壊等氾濫想定区域であっても自宅が丈夫な建物である場合には、在宅避難の検討をします。

ただし、人工透析など、継続的な医療が必要な方は、浸水しない地域への避難が必要です。

また、必ず、浸水継続時間に応じた備蓄などの事前準備をしてください!! - 自宅が浸水地域にあり、浸水しない階もない場合には、浸水しない地域の親戚宅等への縁故避難を行います。

- 縁故避難が難しい場合には、区外の避難施設への広域避難を行います。

次で災害時にとるべき行動をあらかじめ決めておきましょう。

第4章 その他

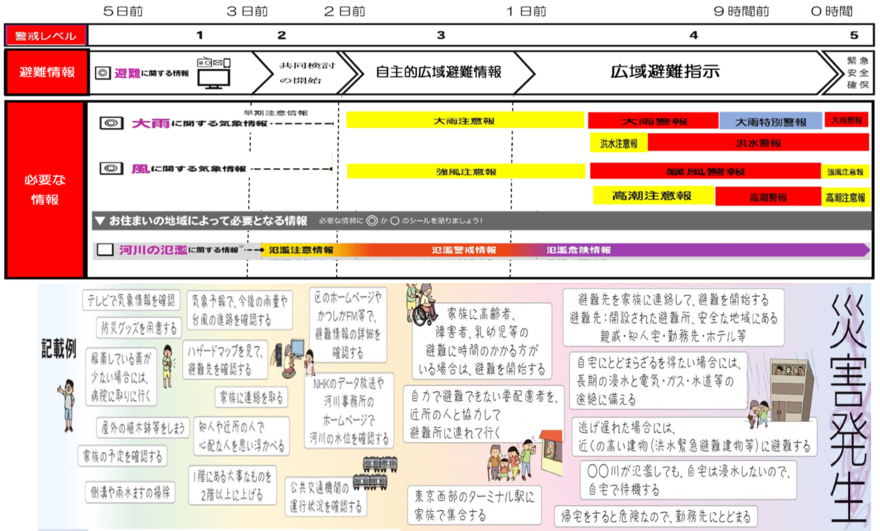

8.マイ・タイムラインを作成しよう!!

3つの避難行動パターンでは、とるべき避難行動が異なる場合があります。避難行動パターンごとに、マイ・タイムラインを作成しましょう。

9.災害時の情報収集方法

正しい情報の入手方法を知っておきましょう。

- 防災行政無線

区内131ヵ所に屋外スピーカーを設置しており、サイレンを鳴らして緊急・災害情報などをお知らせします。 - 防災行政無線確認用スマートフォンアプリ「かつラッパ」

防災行政無線の放送内容をアプリから文字や音声で確認できます。 - 防災行政無線電話案内サービス(0800-800-0657)

防災行政無線の放送内容を電話から音声で確認できます。 - NHK「d」ボタン

河川の水位や雨量のほか、避難情報や避難所開設情報などが確認できます。 - かつしかFM(78.9メガヘルツ)

避難情報や避難所開設情報などが確認できます。 - 葛飾区公式ホームページ(http://www.city.katsushika.lg.jp)

区の非常時の対応や態勢、災害情報、注意報・警報などの気象情報をお知らせします。 - 葛飾区安全安心情報メール(katsushika@katsushika-mail.jp)

大規模災害発生時の緊急情報など、防災や防犯に関する情報を携帯電話などに配信します。 - SNS(ソーシャルネットワークサービス)

避難情報や避難所開設情報などを配信します。 - 葛飾区LINE

- 葛飾区X(旧Twitter) @katsushika_city

- 葛飾区Facebook @katsushika.city

区からの情報は自宅で確認できます!

このページに関するお問い合わせ

危機管理課計画係

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口

電話:03-5654-8572 ファクス:03-5698-1503

Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。