非常時の食の備えについて紹介します。

ご自宅の備えは十分ですか?

1人あたり最低3日分、できれば7日分以上の備えが必要です

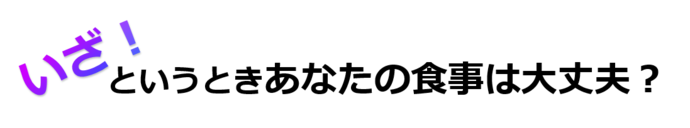

非常用の食品を用意している世帯は72パーセント。そのうち3日分を用意しているのは45パーセント。

水はどれくらい必要?

1人あたり1日3リットル(3日分で2リットルペットボトル5本)必要です

給水拠点が整備された時のために、ポリタンクやペットボトル、段ボールとビニール袋等の代用品があると便利です。

備蓄食品はどれくらい必要?

加熱なしでそのまま食べられる食品 大人2人×3日分の例はこれくらい

主菜 レトルトのカレーなど6つ、缶詰の魚や肉6つ、魚肉ソーセージ4つ

副菜 野菜ジュース4つ、野菜缶詰5つ、なめたけ瓶詰1つ

加熱調理ができるようになった時のために、食べ慣れた長期保存可能品を多めに買っておきましょう

主菜 高野豆腐、肉や魚の缶詰など

副菜 野菜や海藻の乾物(乾燥ひじき、みそ汁の具、カップスープ、水煮野菜、トマト缶など)

特別な非常食でなくて大丈夫。食べ慣れた食品を使ったら買い足して、いつも家にあるようにします。

いざ!というときあなたの食事はどうなる?

被災直後

自宅にいるとは限りません。飴などの食べ物や水分を携帯すると安心です。

1日目~3日目

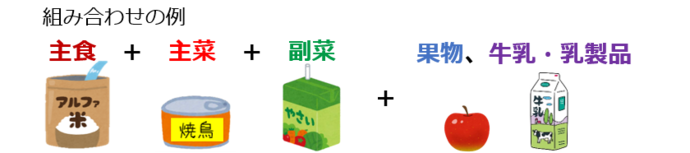

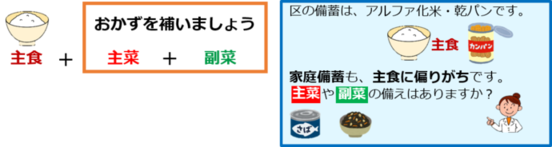

そのまま食べられるもので栄養をとることが最優先です。できれば主食、主菜、副菜の組合せで食べ、果物、牛乳・乳製品を1日1回加えます。

自宅避難の場合は、非常食に限らず賞味期限が早いものや冷蔵庫にあるものも活用します。

火や水が十分に使えるようになったら

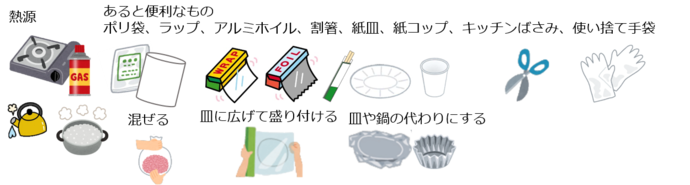

簡単な料理ができるようになった時のために、熱源のカセットコンロやガスボンベ、調理器具を用意しましょう。消耗品のポリ袋、ラップ、アルミホイル、割箸、紙皿、紙コップ、キッチンばさみ、使い捨て手袋などがあると便利です。非常時の調理方法を練習しておきましょう。

避難生活で気をつけること

水分摂取

水分摂取やトイレを控えることで、エコノミークラス症候群になる可能性があります。被災時でもこまめな水分摂取や軽い運動をしましょう。簡易トイレを備えることも大切です。

食事や水分を十分に取らない状態で、車などの狭い座席に長時間座っていて足を動かさないと、血行不良が起こり血液が固まりやすくなります。その結果、血の固まり(血栓)が血管の中を流れ、肺に詰まって肺塞栓などを誘発する恐れがあります。

食べ過ぎや栄養バランスの偏り

避難生活が長引いた場合は、食べ過ぎないようにご飯やパンの量を調整する、栄養バランスをととのえるために主食や副菜を補うなど、食べ方を工夫しましょう。可能であれば体重を測りましょう。特に、糖尿病、高血圧症、腎臓疾患等の慢性疾患のある方は注意が必要です。

食中毒予防

食べるとき

配布された食品はすぐに食べ(概ね2時間以内)、缶詰やレトルト食品は開封後早めに食べましょう。

調理するとき

ご飯はおにぎりではなく、清潔な容器に入れましょう。どうしてもおにぎりにする場合は手で直接触らずラップに包んで握ります。加熱が必要な食品はしっかりと加熱し、和え物など加熱調理後に手を加える料理は避けましょう。

手洗い

清潔な水が十分に確保できない場合は、おしぼりやウェットティッシュで汚れをふき取り、アルコール消毒をしましょう。

体調不良になるかも

食事の偏りや運動不足、ストレス、睡眠不足などによって、便秘、下痢、口内炎、風邪など体調を崩しやすくなります。ビタミンやミネラル、食物繊維を補える食べ物、消化しやすい食べ物をとりましょう。

特別な備えが必要な方

乳幼児

いつもの粉ミルクは余裕をもって買っておきましょう。スティックタイプやキューブタイプは量らないので便利です。液体ミルクは調乳せずそのまま飲ませられます。

区の備蓄食品にベビーフードはありません。食べ慣れたものを3日分から7日分を常備すると安心です。

哺乳瓶、乳首、紙コップ(哺乳瓶の消毒ができない場合にあると便利)、 子ども用スプーンを非常時も使えるように準備しましょう。

食物アレルギーの方

1週間以上アレルギー対応食品を入手できないことも想定されます。少なくとも2週間分を備蓄しましょう。

いざというときは、アレルギーがあることを周囲に知らせ、配られた食べ物を確認しましょう。

糖尿病、高血圧、腎疾患など慢性疾患のある方

薬とお薬手帳を持ち出せるようにして、必要に応じて病気に対応した食品を備蓄しましょう。

非常時の食事は、お菓子類や食塩が多い食べ物が多くなりがちです。自分に合った食べ方の工夫をしましょう。(ご飯やパンの量を調整する、主菜や副菜を補う、汁を残す、時間を決めて食べるなど)

飲みこみや噛む力に不安ある高齢の方

必要に応じて、介護食品やとろみをつける食品を用意しましょう。

アルファ化米は、多めの水分、熱、とろみを加えるとお粥に近い状態になります。固い乾パンは、水分に浸せばやわらかくなります。

非常時の調理方法を確認しておきましょう

食材を耐熱性のあるポリ袋に入れて鍋等で加熱する調理法。鍋や皿を汚すことがなく、水が貴重で洗い物が容易でない非常時に適しています。ポリ袋は「高密度ポリエチレン」を使いましょう。

ご飯の炊き方

(1)米を研がずにポリ袋に入れ、水を加えて30分程度浸漬する。

(2)鍋にお湯を沸かす。

(3)袋の空気を抜き、上の方を結ぶ。

(4)沸騰した湯にポリ袋をいれて、鍋底から泡が出る状態を保って30分程度加熱する。

(5)そのまま食器にのせて、袋の結び目を切って食べる。

おにぎり1個分の分量は、米60g+水90ml(水300mlにするとお粥になります)。

米の量は1袋に1合(150g)までが限度です。

パッククッキングレシピを紹介をします

お口のケアも忘れずに

・歯ブラシ、歯間ブラシ、フロス(糸ようじ)、入れ歯洗浄剤等の口腔ケア用品も用意する。

・水が使えないときは、口腔ケア用ウェットティッシュ、マウスウォッシュ(デンタリンス)があると便利。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康推進課栄養推進担当係

〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内

電話:03-3602-1268 ファクス:03-3602-1298

Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。