在宅避難ガイド(地震版)多言語・音声読み上げ

こちらのページでは、令和6年4月に発行した「在宅避難ガイド(地震版)」を閲覧することができます。

画面に表示される多言語バーから言語を選んでお読みください。

また、音声での読み上げにも対応しております。

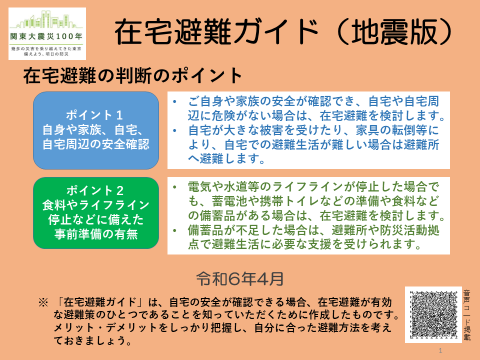

在宅避難ガイド(地震版)

在宅避難の判断のポイント

「在宅避難ガイド」は、自宅の安全が確認できる場合、在宅避難が有効な避難策のひとつであることを知っていただくために作成したものです。

メリット・デメリットをしっかり把握し、自分に合った避難方法を考えておきましょう。

ポイント1 自身や家族、自宅、自宅周辺の安全確認

- ご自身や家族の安全が確認でき、自宅や自宅周辺に危険がない場合は、在宅避難を検討します。

- 自宅が大きな被害を受けたり、家具の転倒等により、自宅での避難生活が難しい場合は避難所へ避難します。

ポイント2 食料やライフライン停止などに備えた事前準備の有無

- 電気や水道等のライフラインが停止した場合でも、蓄電池や携帯トイレなどの準備や食料などの備蓄品がある場合は、在宅避難を検討します。

- 備蓄品が不足した場合は、避難所や防災活動拠点で避難生活に必要な支援を受けられます。

葛飾区の被害想定ポイント

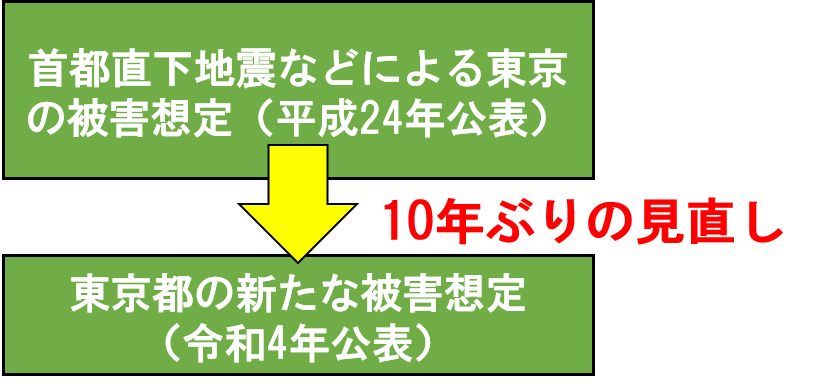

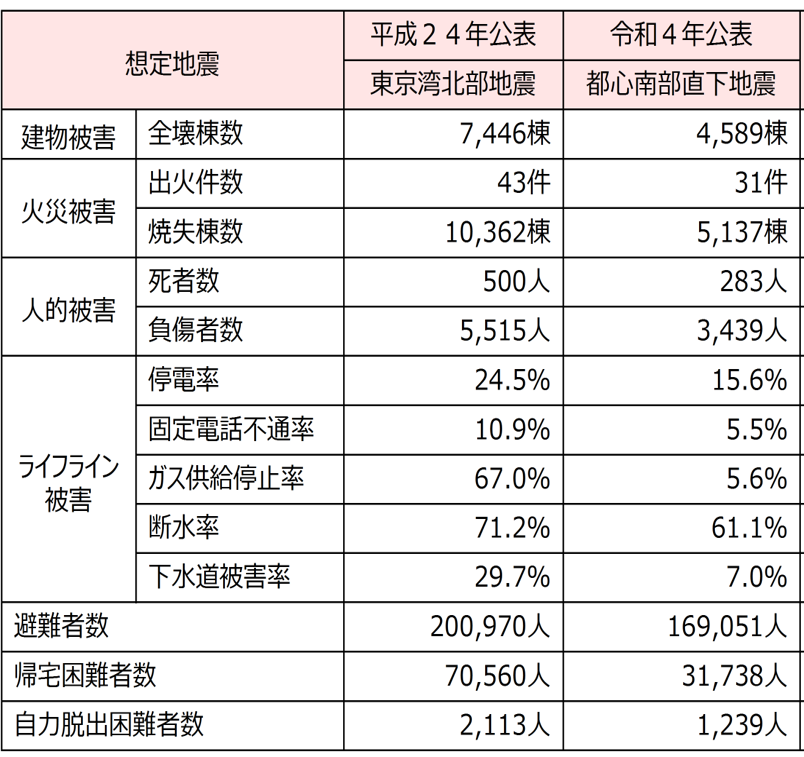

- 首都直下地震等による東京都の被害想定(令和4年5月)が10年ぶりに見直され、まちづくりや建物の更新などの進展を受け、人的被害・建物被害ともに大きく減少しています。

- 想定される震度は、約8割が震度6強、2割が震度6弱となっています。

- ライフラインについては、耐震対策などの進展により、上水道の断水率は6割程度となっていますが、電力の停電率12.7%、通信の不通率5.5%、ガスの供給停止率5.6%、下水道の被害率7%と大きく低減しています。

※被害想定における震源は、都心南部直下となっており、震源によっては本区の被害想定は大きく変動する可能性があります。

第1章 概要編

1.在宅避難とは?

災害が発生したら避難所に行く!

・・・そう思っていませんか?

避難所は自宅が倒壊するなど被害を受けて、住まいのない人が避難生活を送る場所です!

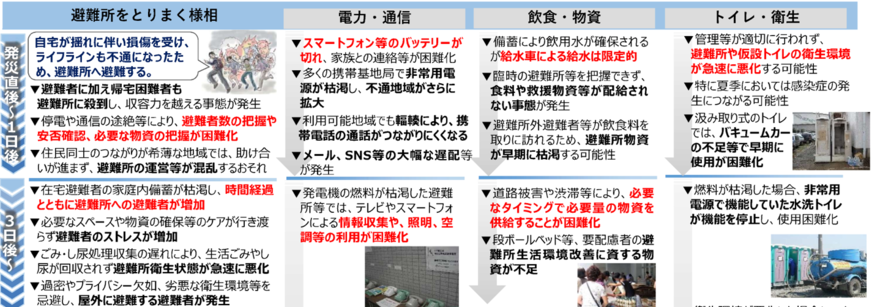

これまでの災害では、発災当初に避難者が殺到し、避難所は、決して過ごしやすい環境ではありません。

自宅が無事で、延焼の危険性がない場合は、自宅に留まる「在宅避難」の検討や被害のなかった親戚や知人がいれば「縁故避難」等、避難所以外の場所へ分散して避難することで、多くの人が集まる状態を避けて避難ができます。

在宅避難には様々なメリットがあります。

2.在宅避難のメリット・デメリット

在宅避難には以下のようなメリットがあります。

- 住み慣れた自宅で過ごす方が安心感がある

- 避難者同士のトラブルなどがないため、ストレスが少ない

- プライバシーが守られるため、犯罪被害に合う可能性も低い

- 風邪などの病気に感染する可能性が低い

- ペットの心配も少ない

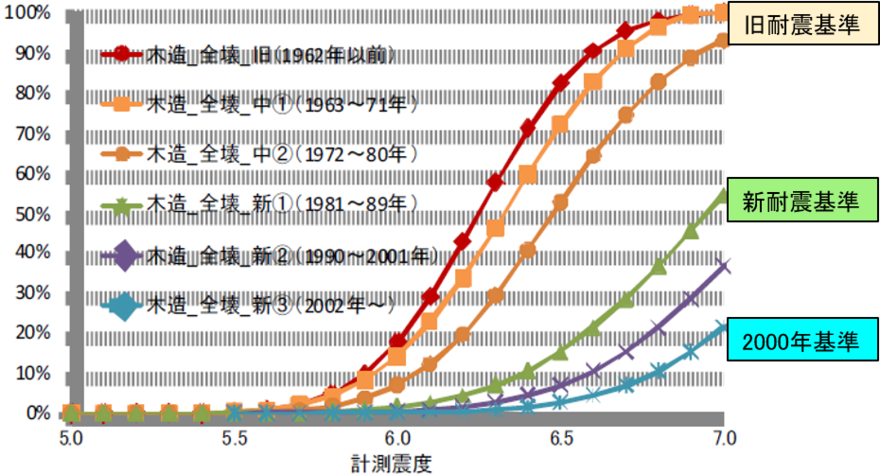

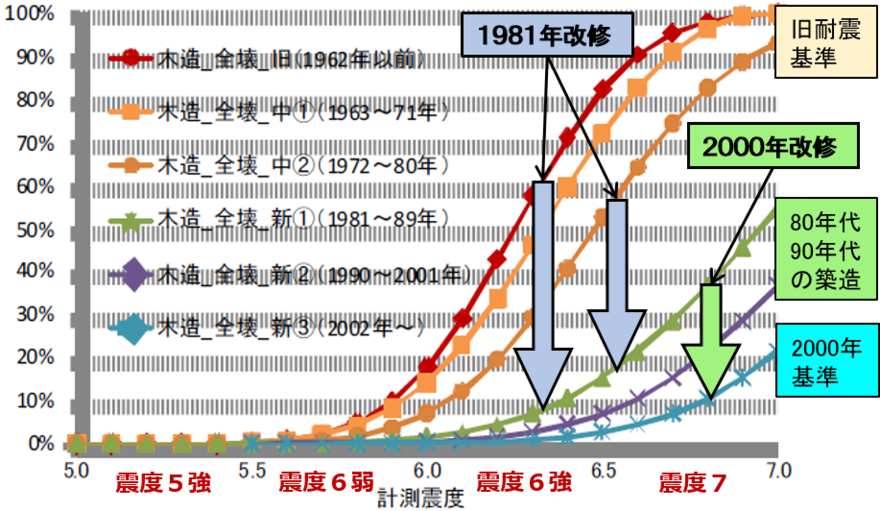

特に、新耐震基準のマンションや2000年基準の木造住宅などは、耐震性が高く、備蓄などの事前準備をすることで、在宅避難できる場所です。

一方で、支援物資の受け取りや情報収集などに課題があるほか、自宅の安全確認が必要となるなどのデメリットもあります。

在宅避難者に対する支援の仕組みなどを事前に学んでおきましょう!!

葛飾区で想定されている災害を知り、自宅での「在宅避難」ができないかを事前に考えてみましょう。

3.葛飾区で想定されている災害

令和4年(2022年)5月25日に東京都が首都直下地震などによる被害想定を10年ぶりに見直しました。

対象とする被害想定は、冬の午後6時に、風速8メートルの中、品川区と大田区の境界付近を震源とするマグニチュード7.3 の「都心南部直下地震」が発生した場合です。

葛飾区はほとんどの地域で震度6強を観測する想定です。

全壊棟数、焼失棟数ともに街づくりの進展や建物の更新などにより、この10年で被害が4割から5割減少しましたが、依然として甚大な被害が想定されていいます。

家具などの転倒防止策や感震ブレーカーの設置などを進めることで、さらなる被害低減が可能ですので、事前の対策や備えなど、考える必要があります。

在宅避難が可能となるよう、事前にご自宅の状況を見直しましょう。

第2章 準備編

4.在宅避難に備えた家づくり

自宅の安全対策できていますか?

大きな家具や電化製品などが倒れてこないように、配置の工夫と、家具転倒防止器具で固定しましょう。また、停電復旧時の電気火災防止には感震ブレーカーが有効です。

区では以下の様々な助成を行っておりますので、ぜひご活用ください。

街づくりの進展や建物の更新、耐震化の進捗により、区内の新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たしている建物は、約95%となっています。

新耐震基準、さらには2000年基準に対応することで、建物被害の軽減が顕著になっており、引き続き、新耐震基準への耐震化を進めるとともに、グレーゾーン住宅の耐震化を進めていく必要があります。

葛飾区では令和6年度から、グレーゾーン住宅も耐震化促進事業の対象となります。

区では、耐震化促進事業を行っておりますので、下の内部リンクのサイトからご確認ください。

特に、木造住宅にお住いの方は、耐震診断を受けましょう。区では耐震診断士を無料派遣しています。

5.在宅避難時の備蓄品

在宅避難に備え、水や食料の他に、医療・衛生用品や衣類・生活用品なども備蓄しておきましょう。

備蓄品は「最低3日分」、「できれば7日分」を備蓄しましょう!

- 水・食料

飲料水(3リットル/日×人数分)、非常食(できればアレルギー対応食品) - 道具類

LEDライト(できればヘッドライト) 、ゴミ袋、発電機、モバイルバッテリー、笛 - 医療・衛生用品

常備薬・お薬手帳、簡易トイレ、除菌シート・せっけん、生理用品、卓上コンロ・カセットボンベ、使い捨てビニール袋 - 衣類・生活用品

防寒着、下着、ウエットティッシュ、タオル、歯磨きセット、厚手の靴下・靴 - 乳幼児用

乳幼児用液体ミルク・粉ミルク、哺乳瓶・紙コップ(できれば使い捨て)、親子健康手帳(母子健康手帳)、ベビーフード、おむつ・おしりふき

ローリングストック

日常的に使用できるストック食材(カップ麺やレトルト食品、缶詰など)を多めに購入し、古いものから使い、使った分を補充する方法

5.在宅避難時の備蓄品

エネルギーの確保について

在宅避難生活を少しでも快適にするため、エネルギーの確保について、考えてみましょう。

- 蓄電池などを備えることで、継続的にスマホやラジオなどで情報収集が可能となります。

- カセットコンロなどを活用することで、美味しく温かいご飯を災害時にも食べることができます。

日頃から、鍋料理などでカセットコンロを活用することや、スマホの充電に蓄電池を使用するなど、普段使いできるよう工夫しましょう。

簡易トイレ(凝固剤やビニール)の備蓄について

在宅避難に備え、水や食料の他に、医療・衛生用品や衣類・生活用品なども備蓄しておきましょう。

※地震時は、排水管の損傷などによる2次被害が懸念されます。点検が終了するまでは、水を流さないようにしましょう。

特に、トイレの水が流せなくなる場合に備えて、凝固剤やビニールを備蓄しておく必要があります。(目安:7回×人数×7日)

自宅の便器にビニール袋を被せて、消臭・凝固剤を入れるだけで簡単に使用できます。簡易トイレは、インターネットやホームセンター等で購入できます。凝固剤で固めた排泄物は、一般廃棄物として扱われます。ごみ回収の再開まで、自宅でビニール袋などに入れて保管しましょう。

※トイレが損傷した場合は、「バケツ」や「段ボール」などで、代用できます。

6.在宅避難時に備蓄が不足した場合

在宅避難時に、3日間は備蓄品を活用し、避難生活を送っていただき、水や食料が不足したら小中学校の避難所を拠点として支給します。

ただし、被害状況によっては、配布開始が遅くなることも考えられますので、ローリングストックにより、最低3日分、できれば1週間分の備蓄を進めましょう。

【飲料水】 災害時給水ステーション(応急給水槽)

【生活用水】 震災対策用深井戸、協定協力井戸など

災害時給水ステーションなどの詳細については以下のサイトからご確認いただけます。

7.在宅避難時の生活支援

区では、在宅避難生活を支える仮設トイレやかまどスツールなどを備えた防災活動拠点を37か所整備しています。(令和6年4月1日時点)

防災活動拠点は、地域の人々が「自分たちのまちは、自分たちで守る」ことを目的に、消火・救助活動や被災者に対する生活支援を行う防災設備を備えた公園です。

第3章 判断・行動編

8.在宅避難の判断基準など

在宅避難が可能か否かの判定基準としては、基本的には自宅が安全であることが大前提です。まずは自宅の状況確認を行いましょう。

自宅の状況を確認し、以下の項目をチェックしてください。

- 外壁・基礎

ひび割れがないか

傾き、膨らみがないか - 室内

壁面にひび割れがないか

窓ガラスや家具類が飛散して怪我の恐れがないか

窓が動きづらくなっていないか

床下が湿っぽくなっていないか - その他

自宅周辺の土がぬかるんでいないか

自宅内での火災発生、自宅周辺で火災の危険性がないか

居住地域に避難指示が発令されていないか

判断に不安がある場合は、応急危険度判定が終了するまで、避難所などに避難しましょう。

9.在宅避難する場合の注意事項

- 不安な方や身の危険を感じる状況になった場合には、避難所に向かいましょう。

- 災害時は、電気・ガス・トイレなどのライフラインが使えなくなる可能性があります。

- 防災活動拠点や応急給水ステーションなどの場所を事前に確認しましょう。

- 家族が在宅避難していることを、自治町会に知らせましょう。

- 基地局が被害を受けるとインターネットなどの通信が途絶える可能性があります。

- 避難所に設置してある情報板を活用しましょう。

- 災害時に持病などが悪化した場合は、お住まいの近くの医療機関(病院前)に設置される、緊急医療救護所へ行きましょう!!緊急医療救護所の設置場所については、ホームページ等でご確認ください。

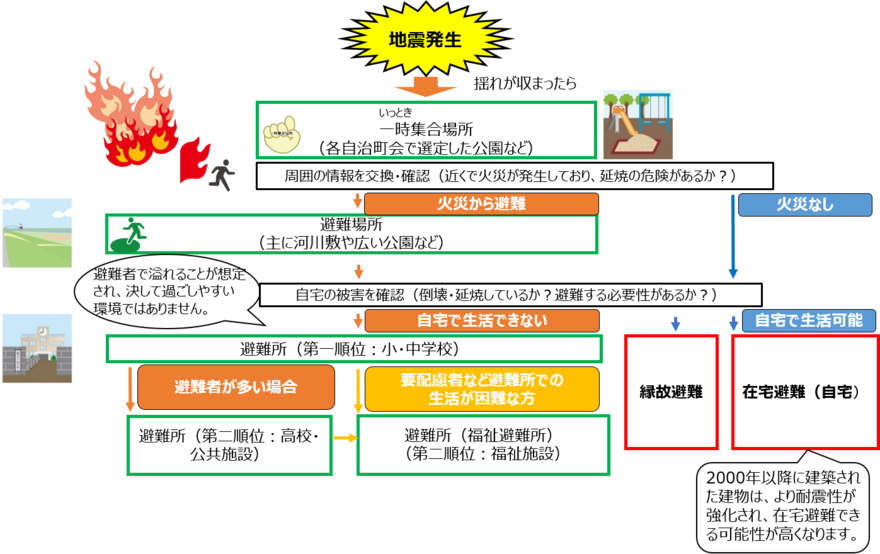

10.避難行動フロー

- 地震発生後、揺れが収まったら各自治町会で選定した公園などの、一時集合場所へ集合し、周囲の情報を交換や確認をしてください。例えば、近くで火災が発生しており、延焼の危険があるか?などの情報交換です。

・もし、火災が発生している場合、広い河川敷や広い公園などの避難場所へ避難

・火災が発生していない場合、又は火災から避難した場合も鎮火後に自宅の被害を確認

例えば、倒壊や延焼しているか? 避難する必要性があるか? - 自宅で生活ができない場合、第一順位の小・中学校に開設される避難所へ避難します。

- 避難者が多い場合、第二順位の高校や公共施設の避難所へ移動します。

要配慮者など避難所での生活が困難な方は、福祉施設などの福祉避難所へ避難します。 - しかし、自宅で生活が可能な場合には、自宅での在宅避難が選択肢となります。

特に、2000年以降に建築された建物は、より耐震性が強化され、在宅避難できる可能性が高くなります。

第4章 その他

11.災害時の情報収集方法

正しい情報の入手方法を知っておきましょう。

- 防災行政無線

区内131ヵ所に屋外スピーカーを設置しており、サイレンを鳴らして緊急・災害情報などをお知らせします。 - 防災行政無線確認用スマートフォンアプリ「かつラッパ」

防災行政無線の放送内容をアプリから文字や音声で確認できます。 - 防災行政無線電話案内サービス(0800-800-0657)

防災行政無線の放送内容を電話から音声で確認できます。 - NHK「d」ボタン

河川の水位や雨量のほか、避難情報や避難所開設情報などが確認できます。 - かつしかFM(78.9メガヘルツ)

- 避難情報や避難所開設情報などが確認できます。

- 葛飾区公式ホームページ(http://www.city.katsushika.lg.jp)

区の非常時の対応や態勢、災害情報、注意報・警報などの気象情報をお知らせします。 - 葛飾区安全安心情報メール(katsushika@katsushika-mail.jp)

大規模災害発生時の緊急情報など、防災や防犯に関する情報を携帯電話などに配信します。 - SNS(ソーシャルネットワークサービス)

避難情報や避難所開設情報などを配信します。 - 葛飾区LINE

- 葛飾区X(旧Twitter) @katsushika_city

- 葛飾区Facebook @katsushika.city

区からの情報は自宅で確認できます!

このページに関するお問い合わせ

危機管理課計画係

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口

電話:03-5654-8572 ファクス:03-5698-1503

Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。